2025/04/08

桜

毎年恒例の裁判所の桜です。満開にはもう少しでしょうか。

〒650-0016 神戸市中央区橘通1丁目2番14号 浅見ビル2F

2025/04/08

毎年恒例の裁判所の桜です。満開にはもう少しでしょうか。

昨今大きな問題となっているいわゆる「吸血型M&A」の件で、私が解説をしましたのでご紹介します。

2025年3月24日(月)17時~

Zoomにて出演しております。ご覧になった方はいらっしゃいますでしょうか。

(弁護士 中川内 峰幸)

追記:テレビ大阪のYouTubeチャンネルで公開されています。ご覧いただければ幸いです。

週刊東洋経済(2025年3月29日・第7224号)に私のコメントが掲載されていますのでご紹介します。

例によって、M&Aトラブルに関する髙岡健太記者による記事です。書店で見かけた際には、お手に取っていただけますと幸いです。

(弁護士 中川内 峰幸)

朝日新聞に私のコメントが掲載されていますのでお知らせします。

大阪商工信金「調査も説明も十分」「成約は顧客の判断」M&Aで

藤田知也記者の取材による「M&A仲介の罠」第五弾は、「地域金融の責任」との副題で切り込んだ連載記事となります。有料記事とはなりますが、是非ご覧ください。

(追記)2025年3月14日付朝日新聞朝刊にも同記事が掲載されています。

我が国における中小M&Aにおいて、地域金融機関(地銀、信用組合、信用金庫等)の存在が注目されています。実際、地域金融機関による中小M&Aの成約が続々と発表されています。

以前、私は「地銀にM&A仲介の能力があるのか」というブログを書いたことがあります。しかし、今では地銀を含む地域金融機関の活躍に大きく期待しております。

地銀による仲介業務に懸念を抱いていた理由は、異動が多く、知識の蓄積が困難であることや責任の所在が不明瞭となりがちであること、また優秀な人材はより高給が期待できる民間の仲介会社に入職するのではないかという点で人材の確保にも疑問があったからからです。

しかし、昨今の状況ではこれら問題点への対処も見られるようで、人事ローテーションを通常よりも長い期間としたり、原則異動のない専門職制度を導入したり、支店職員を短期間本部に派遣するトレーニー制度を設ける動きなどもあるようです。また上場の仲介会社への出向という流れもあるようですね。育った人材が民間のM&A仲介会社(地域金融機関も民間ではありますが、ここでは区別する意味合いで「民間の」と呼称しています。)に流れないかという点で定着率の問題は依然として残りそうですが、これはどうなるでしょうね。M&A仲介会社の従業員にはキーエンスからの転職組が多いという話はよく聞きますが、今後、最初からM&A仲介業務に携わることを希望して地域金融機関に入職する人材が増えるでしょうか? しばらくは現職の職員の中から専門職への希望者を募るということになりましょうが、その際も民間の仲介会社と同じようにM&Aの成立による成功報酬が担当者のインセンティブとなるような報酬体系を採ってしまうと意味がありません。

さて、組織及び担当者個々人としての知識や能力が担保できるのであれば、M&A仲介の業界内におけるプレイヤーが多いに越したことはありません。特に地域金融機関の参入は価格破壊につながる可能性が期待できます。それに何よりも、民間の仲介会社と異なり、金融庁の監督を受ける地域金融機関には「クリーン」な業務が期待できますし、実際に利用者においても、そのようなイメージを重視してアドバイザリー契約を締結するものと思われます。地銀は株式会社ですが、信用組合や信用金庫は非営利法人であるという点も特色です。

今後も地域金融機関がM&A仲介業界に参入する流れは止まらないでしょう。そしてその際には、上記のとおり「半ば公的」な存在として、民間の仲介会社とは異なる役割が期待されます。その特殊な立ち位置を自覚の上、地域金融機関には存在感を発揮して欲しいと考えます。一部の仲介会社と同じように自社の利益を優先して杜撰な業務を行い、その結果M&Aトラブルを発生させるような失敗は犯さずに、「中小M&Aであれば、まずは地銀(信組、信金)」と言われるほどの存在となれれば、そのことがM&A仲介業界の健全な発展に繋がるものと思われます。

(弁護士 中川内 峰幸)

2025/02/06

| 項目 | 金額 | 備考 |

|---|---|---|

| 着手金 |

0 円

|

既に完済済みの過払い金返還の場合となります。 現在借入額が残っている場合には、1社2,5000円+税で任意整理業務まで行います。 |

| 報酬金 | 返還を受けた金額の20%+税 | 訴訟を提起した場合には、25%+税 |

テレビでもラジオでも過払い金のコマーシャルが多くてウンザリしている方は多いのではないでしょうか?

一昔前に比べて事件数は減ってきているはずなのですが、まだまだ残された最後の過払金を発掘しようと、特に司法書士事務所・司法書士法人などが多額の広告費を投入しているようです。

さて、そのCMを聞くと、いささか疑問に思う点があります。すなわち、「電話一本で司法書士に任せれば、いつの間にか口座に過払い金が振り込まれました!」などという経験者(?)の談話が流れるのを聞いたことがあるのですが、これが本当であれば、大きな問題なのではないかと考えざるを得ません。

我々は過払い金のご依頼を受けた際、貸金業者との間で交渉を行い、可能な限りお客様のお手元に返還される金額を最大化すべく尽力します。交渉の結果、こちらの請求額と貸金業者の提示額との間に大きな隔たりがある場合には、訴訟を提起します。そして、その間、貸金業者との間の交渉内容等につき(もちろん、訴訟の見通し等についても)、逐一お客様にご報告させていただきます。

しかしどうも、上記CMの宣伝文句が本当だとすると、依頼者の了承なく勝手に低額で示談に応じて、そこから報酬だけはしっかり取って、残額を適切な説明もなく依頼者の口座に振り込んで事件終了としているのではないかと考えてしまいます。

ちゃんとした弁護士に依頼していれば100万円取れたであろうところを、業務を省いて(訴訟などという面倒ごとは回避して)50万円で簡単に貸金業者と和解してしまっているということはないのでしょうか?

お客様は過払い金が返ってきたとして喜ぶかもしれませんが、本来ならばもっと取れていたはずなのに、知らないうちに実は損をしていたということはないのでしょうか?

これは、非弁行為(ひべんこうい)とも密接に関係する問題であると考えます。全国展開で広告を打ち、大量に事件を受任し、有資格者ではない事務員を使って貸金業者と通り一遍等の「示談交渉」を行わせ、弁護士でなければできない(140万円までなら司法書士もできますが)訴訟などは最初から回避するというビジネスモデル。もしそのような内容の業務がなされているのだとすると、依頼者の利益を損ねる行為であり、これは極めて問題であると考えます。

もちろん、全国展開で大量にCMを打っている事務所が全てそのような問題を抱えているというわけではありません。大部分はきちんとした業務を行い、過払い金の返還に日々尽力しているはずです。しかし、上記のような謳い文句を聞くと、いささか誇大広告・誤認を生じさせるような内容ではないかと思わざるを得ないのです。

以上記載しましたような問題がございますので、過払い金の返還請求を依頼する弁護士・司法書士は、お客様が様々な情報を吟味した上でお選びすることをお勧めいたします。

当事務所(シャローム綜合法律事務所)も、過払い金のご相談を日々多数お受けしております。ただし、お客様に誤解を生じさせるような内容の宣伝は一切行っておりません。当事務所は、実に50年を超える債務整理の実績がございます。安心してお問い合わせいただければ幸いです。

当事務所の詳しい情報につきましては、下のバナーをクリックしてご覧ください!

表題の記事に触れました。

M&Aで不適切な買い手仲介、初の取り消し処分 中企庁、社名も公表:朝日新聞デジタル

社名まで公表するのは踏み込んだ判断かと考えます。

M&A支援機関協会(旧:M&A仲介協会)がどのようなコメントをしているかと同協会のHPを見てみたところ、何らコメントはありませんでした。該当の仲介会社(M&A DX社)は、同協会の会員ではないということかもしれませんね(会員一覧のページに見当たりませんでした。)。

武藤経済産業大臣の閣議後記者会見の概要によりますと、同社とは別の仲介業者1社にも注意喚起がなされているようです。今後も、このような処分が散見されるようになるかもしれません。

しかし、中企庁は「不適切な買い手」に関しては情報を公開しないのですね。ちなみにM&A支援機関協会の特定事業者リストは「悪質な譲受事業者」の情報共有を目的としており、他方で同協会は、「不適切な仲介会社」を公表する制度は考えていないようです。

M&A仲介会社との間のトラブルも、シャローム綜合法律事務所までご相談ください。

(弁護士 中川内 峰幸)

2025/01/15

→ 表明保証違反

→ 経営者保証問題

→ 競業避止義務違反

→ テール条項

・・・このようなお悩みをそのまま放置していると、損害が拡大して手遅れとなってしまうおそれもあります。

後手後手となる前に、早期のご相談をお勧めいたします。

M&Aトラブルを重点的に取り扱っている弁護士が、あなたを法的に守ります!

ご相談のネット予約は、バナーをクリックください!

M&Aにまつわるトラブルは実に多岐に渡ります。上に列挙した以外にも様々なご相談を頂戴しております。

しかしその中でも、表明保証違反のお問い合わせが最も多くなっております。当初知らされていなかった事実がクロージング後に判明し、「話が違う」ということで紛争となります。当該表明保証違反の事実が譲渡価額に影響しないのかというご相談ですね。補償請求や損害賠償請求の可否及びその額が問題となります。

併せて、最近では、「M&A契約の解除ができるのか」というお問い合わせもよくいただいております。

「こんな相談してもいいのだろうか」「これってM&Aトラブル?」とお思いの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください!

ところで、上のようなご相談は、売主・買主いずれの立場の方からも多く寄せられているご相談となります。

「買主から『表明保証違反があるので訴える』と言われていて、気が気じゃない…」

「売主から見せられていた決算書と、税務署提出の過去の決算書との間に齟齬がある!」

「売主からは年間2000万円の利益が出ていると言われていたのに、今月の売上はゼロだ」

「最終契約の目前で一方的に交渉を破棄された! 違約金は発生しないのか!?」

「『1円譲渡だから、表明保証違反や債務不履行があっても損害賠償請求はできない』と言われた」

時として、売主・買主間で熾烈な紛争となり、「これではM&A詐欺ではないか」「刑事告訴したい(されそう)」などといったご相談も珍しくありません。過去には、契約当事者の一方が他方当事者に監禁されて金銭の支払いを強要されたりといった事件にも携わったことがございます。また最近では、仲介会社との間でトラブルとなっているケースも少なくはありません。

当事務所では、いずれの立場のお客様からもご相談をお受けしております。

早期に弁護士に相談することで、損害の拡大を防止できます!

⚠️ 損害賠償請求が制限される?

通常、M&Aにおいては、解除や責任追及の期間、あるいは損害の補償額・賠償額について制限を設ける契約内容とされていることが一般的です。お手元の最終契約書をご確認ください。

解除に関しては、「本件株式譲渡の実行前に限り解除することができる。」などとして、クロージング後の解除が禁じられていることがほとんどです。

また、損害の補償期間に関しては、「譲渡日後2年間に限り」などとして、期間制限がなされていることが多いといえます。

賠償額に関しても、譲渡価額を上限とするものや、あるいは「単一の事実に基づく請求に係る損害等の額が500万円以下の場合には免責される」などと、詳細に規定が置かれている場合もございます。

特に、期間制限を徒過してしまいますと、相手方に対する請求自体ができなくなってしまいますので、早めのご相談をお勧めしております。

⚖️ 実務対応のポイント:M&Aトラブルに関する判例や専門知識

我が国ではまだまだ十分とは言えませんが、M&Aトラブルに関する裁判例も少しずつ蓄積を重ねてきております。

お客様の事件に参考となる判例をお示ししつつ、仮に訴訟となった場合の裁判所の判断や見通しについての弁護士の見解も、分かりやすくご説明させていただきます。

🔸M&Aに関する紛争の裁判例については、こちらに弁護士のコラムがございます。

🔸また、M&Aトラブル全般に関する弁護士のコラムはこちらとなります。ぜひご覧ください。

🔸M&Aに関するQ&Aはこちらをどうぞ!

→ 【 Q&A 】

中川内 峰幸(なかがわち みねゆき)

・M&Aトラブル対応実績多数。

・表明保証違反や仲介業者との紛争に精通。

・企業内弁護士として多数のM&A案件に携わる。現在はシャローム綜合法律事務所の代表弁護士。

・金融機関や中小企業からの相談多数。

・M&Aトラブルに関し、朝日新聞、週刊東洋経済、ニッキン、テレビ大阪、中日新聞等メディア掲載実績多数。

このホームページをご覧になっていらっしゃる皆様の中には、「m&a トラブル 弁護士」「m&a 詐欺」「m&a トラブル」「m&a 失敗」「m&a 仲介 トラブル」「m&a 裁判」「m&a後のトラブル」「表明保証違反」「表明保証違反 弁護士」「m&a 訴訟」「m&a 経営者保証トラブル」などといったキーワードで検索された方も多いかと存じます。

そうです。M&Aトラブルでお悩みの方は、あなただけではありません。

そして、M&Aトラブルにおいては、期間制限もありますし、相手方が先手を打つ可能性も否定できません。早期の対策が実に重要なのです。

是非とも、シャローム綜合法律事務所までお問い合わせください!

📩 全国対応、遠方のご相談者様はWEB相談(Zoom)も可能です!

2025年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

当事務所は、昨年より新たに山本祥大弁護士を迎え、また会議室や執務室の拡張等も行い、業務の拡大を進めております。

債務整理や家事事件のご依頼は変わらず多数お受けしておりますが、M&Aトラブルに関する業務量が増加した点が、昨年の当事務所の大きな変革であると考えます。朝日新聞や東洋経済新報社等、M&Aトラブルに関する取材も多数お受けいたしました。本年も引き続き、表明保証違反等のM&Aトラブルに関する業務拡大に尽力して参りたいと考えます。

さて、当ブログを見返してみますと、年頭のご挨拶に際してコロナに触れている年が多いようです。本年においては、時節柄コロナのみならずインフルなども流行してはいるようですが、一時期のパンデミック云々といった強い危機感を持つ必要はなくなったようです。

もちろん不景気や自然災害、あるいは凶悪犯罪など、我々の心配事は絶えませんが、上記コロナ禍の経験より、最悪に思われた出来事も、我々は耐え忍ぶことができるのだと楽観的に捉える姿勢も必要なのではないでしょうか。

皆様におかれましては、本年が幸多き一年となりますことをお祈り申し上げます。また、本年も当事務所に変わらぬご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

(2025.1.6 弁護士 中川内 峰幸)

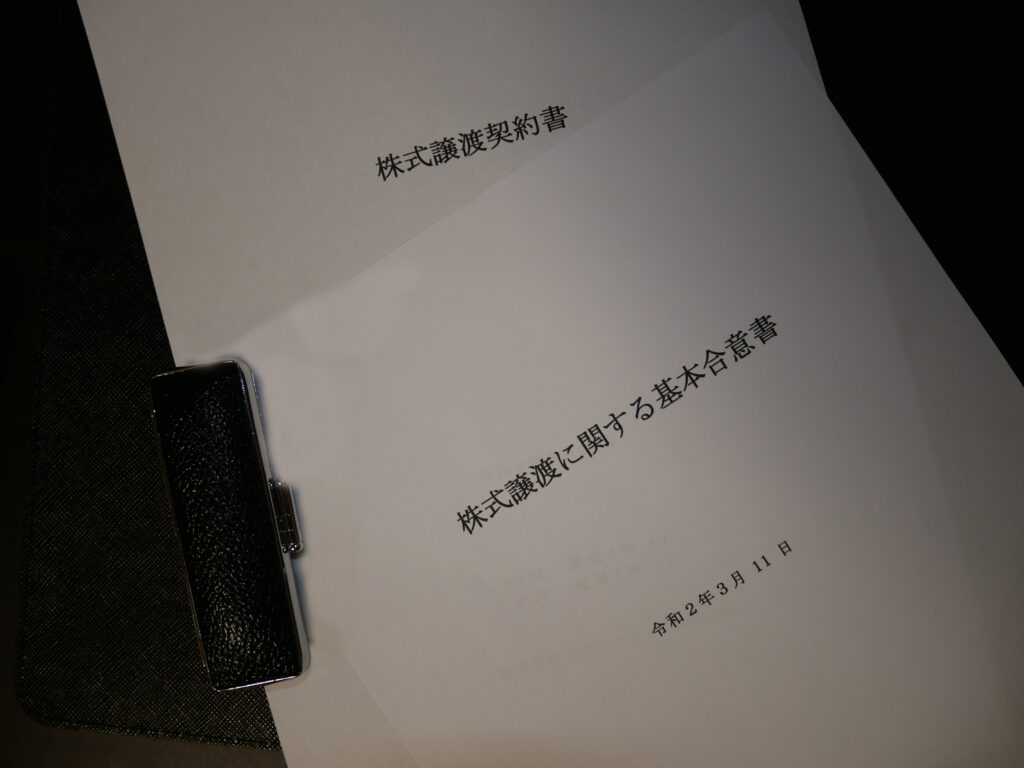

令和6年は、我が国の中小M&Aがこれまで以上に活性化した一年だったと感じます。

その多くは株式譲渡契約を用いた企業の事業承継ですが、最近では、YouTubeチャンネルなどを売買する内容の事業譲渡契約も目にします。

その場合、仲介会社が提供するプラットフォームを利用してのマッチングが多いことと思われます。

ラッコM&Aを利用している方がよくいらっしゃいますね。同社のHPを確認したところ、「ラッコM&AはWebサイト・YouTubeチャンネル・ECサイト等の売買プラットフォームです。サービス開始は2020年と、類似サービスの中では後発ながら、2021年には、主要売買プラットフォームの中で最多の掲載数・成約数を獲得しました。以後、4年連続でNo.1の地位を維持しています。」とのことです。

今日では、このようなWebサイトやYouTubeチャンネル自体に大きな財産的価値が認められるようになってきており、時代の流れを感じさせられます。

しかし、上記のようなプラットフォームを利用しての取引においては、個人間の売買が多く、また取引の規模が比較的小さいこともあって、DD(デューデリジェンス)や契約書チェックなどが足りておらず、売り手・買い手双方の認識にズレが生じトラブルとなることがあります。このような種類のM&Aトラブルのご相談も、是非お寄せください。

当事務所は神戸にありますが、M&Aトラブルに限り、全国対応とさせていただいております。電話やZoomを用いてのご相談もお受けしております。本年は、北は北海道から南は沖縄まで、実に幅広い地域の方々からご相談を頂戴しました。

表明保証違反などのM&Aトラブルのご相談は、シャローム綜合法律事務所まで、まずは、メールかお電話でお問い合わせください。